| 지난 호에는 교육원 임진희 사무국장의 15개월간의 육아이야기를 보았습니다. 이번 호 부터는 10여회에 걸쳐 조경석 회원의 생생한 육아일기를 매 달 볼 수 있습니다. 육아로 바쁜 와중에도 선뜻(?) 연재하기로 해 주신 경석동지와, 마감에 치이면서도 타이틀 캐리커쳐를 그려주신 편집자의 친구 쥰쨩작가님께도 감사말씀을 드립니다. [편집자주] |

좌충우돌 수영이 아빠 되기 _ 첫번째 이야기

조경석

평등사회노동교육원 서울 회원

“수영아! 아빠랑 잘 지내고 있어! 엄마 금방 다녀올게!”

엉? 지니는 출근 하면서 내가 아닌 수영이에게 아빠를 부탁했다. 그렇다. 애당초 주도권은 수영이에게 있었다. 우리 집에서 우주의 중심은 수영이다. 나만 세상 바뀐 것을 몰랐다. 나는 지배받는 자로서 묵묵히 일하는 것이 임무였다. 육아휴직 첫날, 딱 한나절이 지나자 내 처지를 깨달았다.

이미 내가 해야 할 일들은 정해져 있었다. 수영이가 눈 뜨면 잠자리를 정리하고, 집안 환기하면서 청소기를 돌리고, 이유식을 먹이고, 기저귀를 갈고, 옷 갈아 입힌 다음에 세탁기 돌리고, 젖병과 식기를 설거지하고, 소독기 돌려야 했다. 내가 오전에 해야 할 공정이었다. 세부사항은 매우 복잡했다. 이유식을 데우고, 그릇에 옮겨 담아 식힌다. 그리고 한 숟가락 먹일 때마다 유산균, 비타민D, 참기름을 정해진 양에 따라 같이 먹여야 했다. 그렇게 90~120번 숟가락질을 했다. 다른 공정 모두가 이유식 순서가 있었고, 치밀하게 처리해야 했다. 만약 순서가 바뀌거나 잠깐이라도 정신을 놓치면 안 됐다. 특히 기저귀 가는 것은 아차 하면 대형 참사였다.

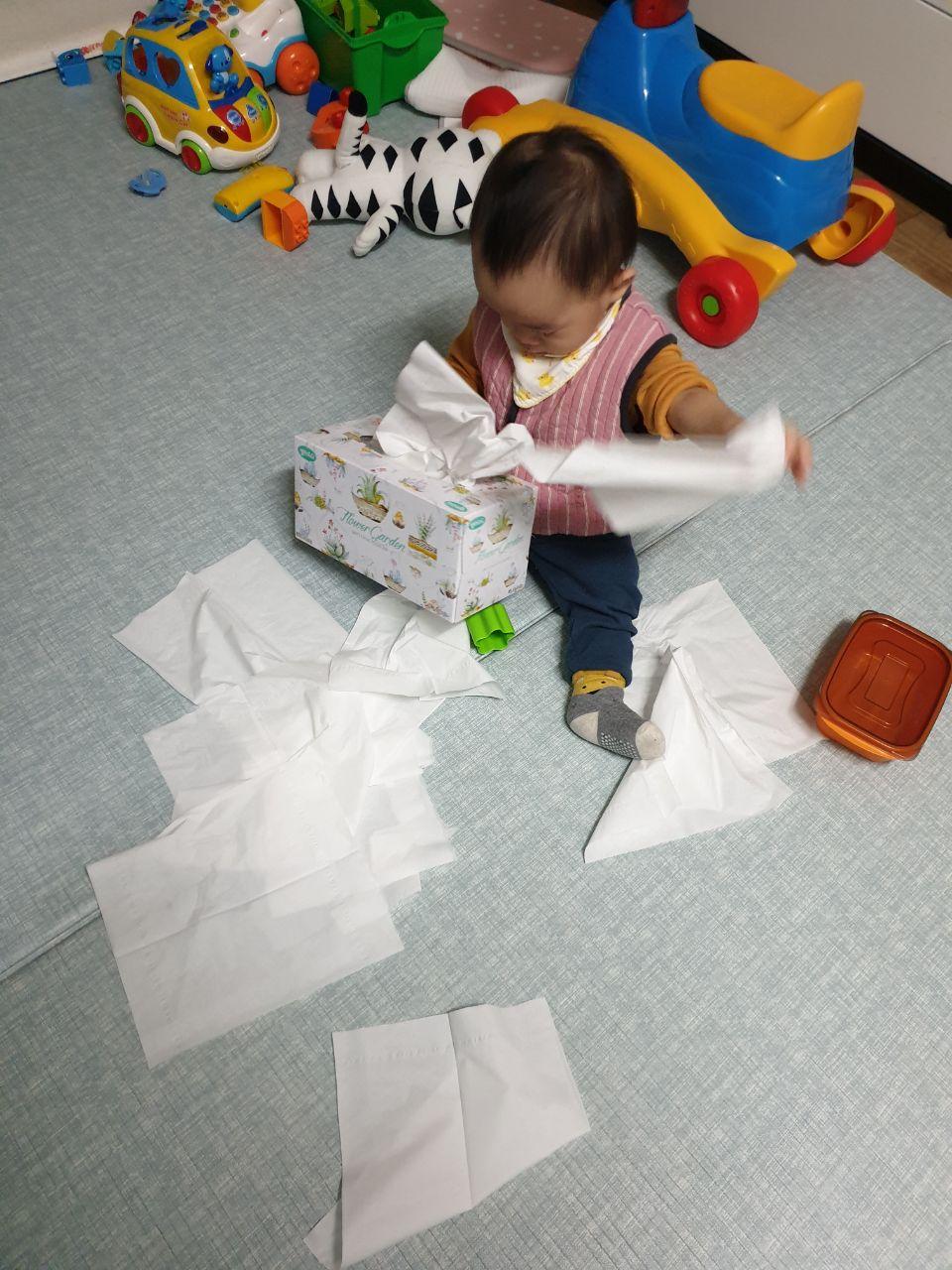

나는 오전 내내 바둥거렸고 수영이는 종횡무진 뛰어다녔다. 이유식 먹다가 책방으로 뛰고, 기저귀 갈다가 나체로 뛰었다. 도무지 걷는다는 것은 모르는 것처럼 뛰었다. 간혹 서 있을 때는 까치발을 들고 뭐든 잡아 끄집어 내렸고, 간혹 앉아 있을 때는 새끼 사자처럼 책을 물어뜯거나 보습크림을 들이켰다. 그리고 시도 때도 없이 안겨서 이리 가자, 저리 가자 명했다. 순식간에 내 몸과 영혼이 갈려 나갔다.

수영이가 낮잠을 자면서 겨우 한숨 돌릴 시간이 왔다. 물론 순순히 잠든 것이 아니다. 졸린 눈을 비비며 온갖 투정을 부리고 잠들었다. 허기와 피곤함이 밀려왔다. 먼저 싱크대 위에서 밥과 반찬을 놓고 허기를 채웠다. 후다닥 아직 끊지 못한 담배도 한 대 피웠다. 피곤함은 커피 한 잔을 처방했다. 너덜너덜한 몸과 영혼에 조금 기운이 돋았지만 앞으로 1년을 어떻게 보내나 한숨만 나왔다.

오후는 오전보다 시간은 두 배지만 힘든 정도로 보면 곱하기 10에 10제곱은 됐다. 다시 먹이고, 다시 기저귀 갈고, 다시 갈아 입히고, 다시 설거지하고, 다시 빨래 빨고, 널고, 개고. 오전 일에 몇 가지가 더해져서 반복되는 공정이지만 내 체력이 급격히 떨어졌다. 반면 수영이는 도대체 어디서 그런 에너지가 솟는지 끊임없이 더 뛰었고, 더 까치발을 들었으며, 더 물어뜯었고, 더 껌딱지처럼 안겼다. 수영이는 천근만큼 무거워졌다. 머릿속에서 애는 젊어서 낳아야 한다는 소리가 계속 메아리쳤다.

도망가고 싶은 마음이 머리끝까지 올라갔을 때쯤 지니의 퇴근 시간이 됐다. 지니가 현관문을 열자마자 난 뒤도 안 보고 집 밖으로 튀어 나갔다. 이럴수가! 세상 공기가 달랐다. 막혔던 숨이 딱 트이는 것만 같았다. 세상 공기를 다 마실 듯 심호흡을 했다. 그리곤 담배 한 대 물며 생각했다. 차라리 군대를 한 번 더 가고 말지.

3개월이 지난 지금, 첫날보다 익숙해졌을 거라는 기대는 착각이다. 오히려 더 힘들어졌고, 매일 새로운 도전이다. 물론 몇 가지 육아기술이 늘었다지만 내 노화와 수영이 성장 속도를 극복하기엔 어림도 없다. 머리는 더 빠졌고, 눈은 더 침침해졌다. 허리엔 동전 파스가 떠나질 않는다. 기회만 있으면 눕는다. 대신 수영이 발은 번개처럼 빨라졌고, 키는 더 커졌다. 늘 닭발 같은 손으로 더 높은 곳을 노리고 있다. 또 밝아진 눈과 귀로 내가 어디에 있든 찾아낸다. 그리고 종일토록 외계어를 쏟아낸다.

세상에! 지난 3개월은 아무것도 아니다. 앞으로가 더 험난한 여정일 거다. 그리고 뼈저리게 느꼈다. 집에서 살림이나 하는 사람은 없다. 애나 키우는 사람은 더더욱 없다. 세상 모든 엄마와 아빠들에게 경의를 표한다. 훌쩍!

'읽을꺼리' 카테고리의 다른 글

| [읽을꺼리] 좌충우돌 수영이 아빠 되기 _ (2) 왜 아이들은 아프면서 크냐고! (0) | 2020.02.13 |

|---|---|

| [읽을꺼리] 노동역사기행 12 - 왜 호텔은 핵심업무인 룸메이드부터 아웃소싱 할까? (0) | 2020.01.17 |

| [읽을꺼리] 좌충우돌 15개월... (0) | 2019.12.19 |

| [읽을꺼리] 노동역사기행 11 - 85년 ‘민중교육’에서 89년 전교조 결성까지 교사운동 (0) | 2019.11.18 |

| [읽을꺼리] 노동역사기행 10 - 위장취업 대학생과 현장노동자 (0) | 2019.10.14 |